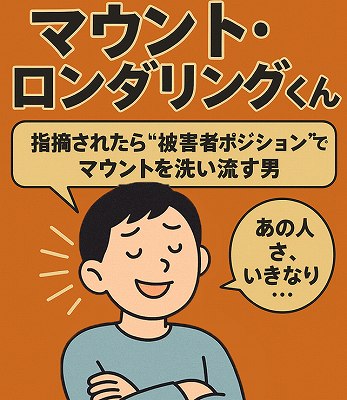

指摘したら「被害者」になる同僚──マウントを"洗い流す"厄介な手口

どんな人か

普段はドヤ顔で自説を語る。 自信満々で、マウントも取ってくる。

でも、こっちが指摘した瞬間、空気が変わる。

急に伏し目がちになって、 「いや、そこまで言わなくても……」みたいな顔をする。

そして翌日には、同期にこう言ってる。

「昨日、○○さんにめっちゃ詰められて……正直キツかったっす」

こっちは普通に指摘しただけなのに、 いつの間にか「私がいじめた」ストーリーにすり替わってる。

これが、マウント・ロンダリング。

自分のマウントや攻撃性を、「被害者ポジション」で洗い流して、評価を守る手口。

あー、いるいる…… 先輩に注意されたら、翌日には「昨日すごい勢いで詰められて辛かった」って言いふらす人ね

そう、それ。

しかも本人は「勝った」と思ってるんだよね。

「周りは自分の味方」「あいつが悪者」って構図を作れたから。

根性が腐ってるのか、屈折してるのか……

多分どっちもじゃない?

実際にあった話──営業チームの朝礼での一幕

営業のKさんが、朝礼でこう言った。

「提案資料の"10%増"が"100%増"になってました。数字ミスは命取りなので、確認をお願いします」

名指しじゃない。 全員向けの、軽い注意喚起。

でも、その日の午後、別部門のLさんからこう聞こえてきた。

「Kさん、かなり強く言いましたよね? あんな言い方しなくても……」

え?

聞くと、ミスをした本人がこう言いふらしていたらしい。

「○○さんにめっちゃ怒られて、露骨に嫌な顔された。正直メンタルやられた……」

Kさんは普通に事実を伝えただけ。

なのに、見えないところで評価の"洗い流し"が完了してる。

これがほんとにタチ悪いのは、反論のしようがないところ

「そんなつもりで言ってない」って言っても、「いや、傷ついたのは事実なんで」で終わるもんね……

そう。 事実じゃなくて、感情の話にすり替えられるから、こっちが何を言っても悪者になる

このタイプがよくやること

- 最初はドヤ顔で自説を展開。ディスリに近いマウントも取る

- 指摘されたら急にしおらしくなる

- 「あの人、ほんと理不尽で……」と同期に共感を求める

- 自分が言った挑発的な言葉は、なかったことにする

- 直接反論せず、第三者経由で情報をねじ曲げて広める

- 会議中は元気だったのに、終わった瞬間「気まずかった」と漏らす

- SNSや社内チャットで「傷ついた自分」をアピール

要するに、裏で評判操作してるってことだよね。

そう。 しかも「傷ついた」っていう感情を武器にしてるから、周りも「まあまあ」ってなりやすい。

結果、指摘した側が悪者になる。

なぜそうなるのか

① 自己イメージを守りたい

自分の攻撃性やミスを認めると、自己イメージが崩れる。

だから、「被害者」になることで感情をリセットして、自分を正当化する。

② 評価が下がるのが怖い

周囲からの評価が下がることへの恐怖が強い。

だから、同情を集めて味方を増やすことで、自分の立場を守ろうとする。

③ 「物語」を作るのがうまい

事実をそのまま伝えるんじゃなくて、自分に都合のいいストーリーに編集して広める。

「詰められた」「怖かった」「メンタルやられた」…… 聞いた人は「そうなんだ、大変だったね」ってなる。

このタイプの厄介なところは、嘘はついてないこと。

え、どういうこと?

「傷ついた」っていうのは、本人の主観としては本当かもしれない。

でも、それをどう伝えるかで、事実がねじ曲がる。

「注意された」と「詰められた」は、同じ出来事でも印象が全然違うでしょ。

あー……言葉の選び方で、相手を悪者にできるってことか。

どう対処すればいいか

① 1対1で指摘しない

これが鉄則。

1対1で言うと、「何を言ったか」じゃなくて「どう感じたか」の話にすり替えられる。

だから、必ず第三者がいる場で伝える。

- チームミーティング

- Slackのオープンチャンネル

- 全員に共有される議事録

「複数の目がある」「記録が残る」環境なら、"演出"の余地がなくなる。

② 感情を入れず、事実だけを伝える

「ちゃんとやってよ」みたいな言い方はNG。

数字と事実だけを淡々と伝える。

「資料の数字、10%が100%になってました。修正お願いします」

主観を入れないことで、「嫌な言い方された」という解釈の余地を消す。

③ 最初に「目的」を宣言する

指摘の前に、ひと言添える。

「これは改善のためのフィードバックです」 「今後に向けた確認なので、共有しますね」

これだけで、「個人攻撃」という印象操作を防ぐバリアになる。

④ 評価を「成果ベース」に寄せる

評価が「なんとなくの印象」で決まる組織だと、ロンダリングが成立しやすい。

だから、測れる指標で評価する文化を作る。

- KPI、OKRなどの数値目標

- 成果物の品質チェック

- 定量的なフィードバック

「いい人っぽい」「かわいそう」という感情票が入りにくい土俵を作る。

なんか、対処法っていうより「防衛戦」だね……

そう、まさに防衛戦。

このタイプは「感情の土俵」に引きずり込んでくるから、最初から事実の土俵に固定するしかない。

やってはいけないこと

- 1対1で注意する → 「言った・言わない」の泥仕合になる

- 感情的に反論する → 「ほら、やっぱり怖い人」で終わる

- 「そんなつもりじゃなかった」と弁明する → 相手の「傷ついた」を認めることになる

大事なのは、相手を変えようとしないこと

え、変えなくていいの?

変わらないから。このタイプは。

だから、「その手口が通用しない環境」を先に作る。

人を変えるんじゃなくて、構造で封じる。

まとめ

マウント・ロンダリングの厄介さは、反論しにくいところ。

「傷ついた」という感情を盾にされると、こっちが何を言っても悪者になる。

事実がねじ曲げられて、評価が洗い流されていく。

だからこそ、

- 1対1を避けて、オープンな場で伝える

- 感情を入れず、事実だけを共有する

- 評価を数字と成果に寄せる

相手の「物語」に支配される前に、客観的な土俵に固定する。

人格を変えようとしなくていい。 「その手口が通用しない構造」を、先に敷いておく。

それがいちばん現実的で、いちばん賢い対処法。