「知識の定着率」を上げるポイント

こんにちは。花丸たすく(@hanamarutask)です。

前回、勉強というのは、新しいことを理解し、吸収することだけでなく、

「忘れる」自分をいかに管理するかも大切、とお伝えしました。

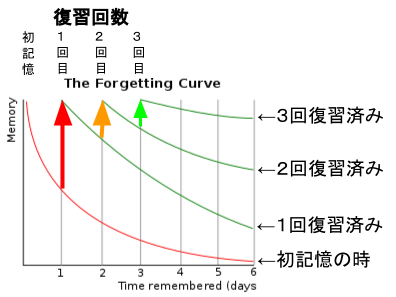

忘却曲線から学ぶ知恵

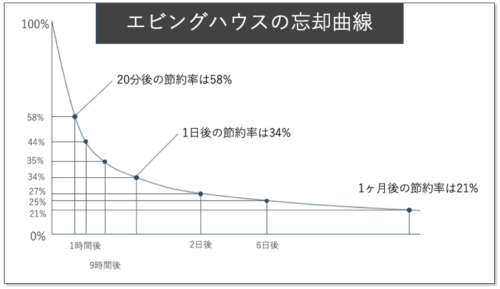

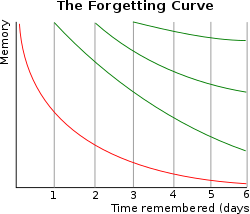

そんな時に出合ったのが「忘却曲線」でした。

当時、何で見たかは忘れましたが、下図と同じようなものです。

この図をどうみていいかわからないという人は、前回のブログ説明しましたのでぜひご覧ください。

Theory Workさて、この図をぼーっと眺めるといろんなことが見えてきます。

「人って忘れるもんなんだ」

「しかも勉強直後の20分間ほど、忘れまくるんだ」

「これは生理的に、どうしもそうなるのであって、止められないんだ」

そしてぼくは、気が楽になりました。

「忘れることを気にするのは、そもそも意味がない」

「むしろ忘れることも十分見込んで、『忘れ』とどう付き合うかが学力の決め手になる」

そう思ったのです。

忘却曲線がくれた宝のアドバイス

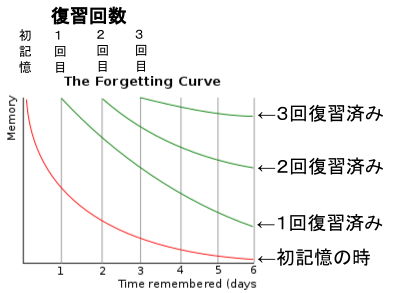

さて忘却曲線ですが、線は1本だけじゃないんです。

実は何本か引かれたものです。

「よく見ると、線が何本もあるけど、なにこれ・・?」

「あ、やっぱりそうだ!」「これだ!」

そう思いました。

気づいたのは、

勉強で「知識の定着率」を上げるポイントは、

復習の「タイミング」と「回数」 。これに尽きる、

ということです。

もっと詳しく言うと、

- 人って忘れる。だから「忘れる」と思って勉強する(焦っても仕方がない)

- 知識の定着には、「復習」が必要

- 予習は自分で考える力を養うのに必要だが、より大事なのは「復習」のほう

- 復習には「効果的なタイミング」がある

- 復習の極意は「効果的なタイミング」と「回数」。これに尽きる

ということです。

浪人して再挑戦を図る中で、なんとなく「そうじゃないかな」と思っていたことが、はっきりとしたのです。

ぼくの気持ち的には、とても大きいことでした。

このことに気づけたおかげで、ぼくは京大合格へと流れを変えることができました(20年前の話なので、ふるーい事例ですが・・)。

忘却曲線が教えてくれること

繰り返しの効果

もう一度、忘却曲線を出します。

この図から大きく2つのことがいえます。

まず一つ目です。

4本の線の「傾き」に注目してください。

※ざっくりとした本質がわかれば十分です。細かく知る必要はまったくありません。

- 初記憶の時に比べて、1回目の復習をした時のほうが、時間がたったときに忘れにくくなっている

- 1回目の復習の時よりも、2回目の復習をした時のほうが、もっと忘れにくくなっている

- 2回目の復習の時よりも、3回目の復習をした時のほうが、もっともっと忘れにくくなっている

「そんなん、わかってるわ」と思うかもしれませんが、それでも重ねて訴えたい点なのです。

これがまず1つ目です。

復習を繰り返すほど、かかる時間はどんどん短くなる

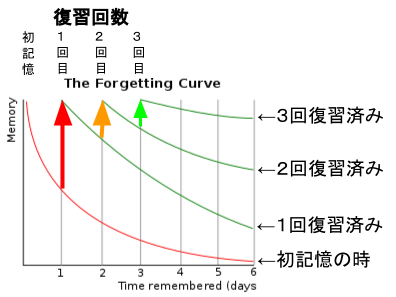

次にこの図を見てください。

まず初記憶をしたときの曲線(赤い線)をみてください。

覚えた日(0日目)から、1日たち、2日たち、・・・6日たつと記憶がほとんど残っていません。

ところが、翌日(1日目)に覚え直すとどうでしょうか。

赤く太い上向きの矢印が、グイーンと100%の状態に戻してくれます。

ただ、この 赤く太い上向きの矢印の分は、勝手に回復するものではありません。

自分で覚え直して回復させるものなので、お間違いなく。

その後何もしないと、緑の細い曲線(「1回復習済み」と書いた曲線)のように記憶が落ちていきます。

でも「初記憶の時」に比べると、記憶の減りが遅いわけです。

何日かたっても記憶に残っている部分が多い、ということですね。

これが復習の力です。

ここ、ほんと大事ですよ!

さらに復習を1回で終わらせず、2日目に再び復習をします。

すると同様により記憶が残りやすくなります。

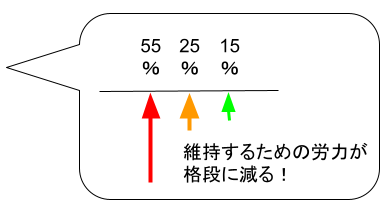

最重要ポイント

そしてここで注目すべきは、上向きの矢印の「長さ」です(下図)。

記憶の回復に必要な勉強時間にあたります。

ここが二つ目のポイントです。

※これもざっくりと本質をつかんでください。こまかく知る必要はありません。

矢印の長さをざっくり測ると、「55:25:15」という感じでしょうか。

びみょーに、キリが悪いね

でもココが、きょうお伝えしたい「最重要ポイント」なのです。

この図から言えることは、次の通りです。

- 復習は1度もやらないと、まったく定着しない

- 復習は時間をおいて複数回、必ず行うべき

- 復習は回数を重ねるごとに、所要時間が飛躍的に少なくなる

(=一番面倒なのは、1回目の復習のときだけ) - 復習を何度も行うと、かなりの割合で記憶が維持される

(=これが『得点力の源泉』となる)

このサイクルを「本当にそうだ」と受けとめること。

そして自分の学習サイクルに取り込むこと。

それが試験の勝敗を決するといっても過言ではありません。

ちなみにぼくは、浪人時代にこの重要さを心底から実感しました。

逆にいえば、高校を卒業するまで、気づいていなかったのです。

とくに面倒くさがり屋さんの人は、復習を本当に意識したほうがいいです。

以上、3回にわたって「覚えてもすぐ忘れる自分は、ダメなのか?」を取り上げてきました。

いかがだったでしょうか。

勉強しても忘れることは、「当たり前」だと思っていただけましたでしょうか。

決してがっかりする必要もなければ、自分を卑下する理由もないことをお知りいただけたら幸いです。

「記憶力頼り」の限界とは

記憶力がよくて、なんでもすぐ頭に入る人って、うらやましいですよね。

一時記憶の量が多い人は、記憶力ベースでいろんなことを素早く解決していけますからね。

記憶力頼りの生き方をしている人は、「考える力」「判断力」を「知識量」で補う傾向があるように思います。

とにかくいろいろ知っていると安心する、という部分があるのかもしれません。

それを否定するつもりはありませんが、「覚えること」と同時に「自分でよく考えること」もそれ以上に大切です。

その本当の理由は、別の機会に書きたいと思います(下記リンク)。

考えるよりも覚えること優先する人は、結果的に創造性が乏しかったり、少し状況が変わると応用できず、とたんに対応できなくなることがあります。

たしかに試験では、記憶力は重要です(もちろん知識ゼロは、いずれにしても一番ダメですから)。

法律関係に携わる場合も、細かい条文や法的条件をスラスラ言えなれば、仕事になりません。

もちろん生活でもそうです。

仕事でも取引先が口にした細かい約束や上司や部下の発言など、押さえるところは記憶して押さえておかないと、「言った覚えがない」「そんな話聞いていない」などと言われて、足元をすくわれてしまうことがあります。

しかしその上で、実社会で難局を乗り越えるのに必要な力は、必ずしも記憶力ではないことも事実です。

記憶力とは、知識量です。それは「答えのある世界」で有効なのです。

一方、世の中の営みの多くは、「答えのない世界」です。

完ぺきとは程遠い断片的な情報をもとに、あるべき方向性を決めなければならないのです。(=決断する、ということ)

しかもそれによって出た結果は、良し悪しに関わらず、一切負わなければなりません。

ここに記憶力頼みだけではどうにも乗り越えられない、ある種の限界があります。

答えのある「受験生時代」、答えのない「社会人時代」

言ってみれば、

答えのある世界を学ぶのが「受験生時代」です。

クイズ番組なども、答えのある世界なので、高学歴の人が自らの強みを生かし、勝ち残りやすいわけです。

一方、

「社会人時代」は、答えなど誰もわからないのようなところで事を進めざるを得ないので、良くも悪くも結果責任のみを負います。

結果責任によってしか、総括できないからです。

その違いがおのずと、頭を使う場所の違いにもなってくるのです。

この「決断」ができる力が学歴によらないことは、現実として明らかです。

むしろ普段「賢い」と思われている人のほうが、おじけづいたり、決められなかったりするわけです。

記憶力重視の人は「前例」の有無を気にします。

前例がないことに精神不安を感じるのです。

逆にこの辺が、たたき上げの人は慣れていて、めちゃ強いのです。

また、どれだけ物覚えが良くても、四角四面の対応だったり、柔軟さに欠ける人は、評価されません。

一方で、リーダーに必要な資質である、総合的に判断できる力(=結晶性知能)などは、記憶力とは別の種類の能力です。

大学受験は、記憶力がよいほうが有利にできている試験制度ですが、社会で決定打となるのは、記憶力ではないのです。

ちなみに「大学受験は理解力を問う試験も多い」といわれるかもしれません。

しかしその理解力すら、圧倒的な問題量をこなすと、「前例」として記憶で処理する世界になるのです。

これは最高学府を受けにいく人の常識でもあります。

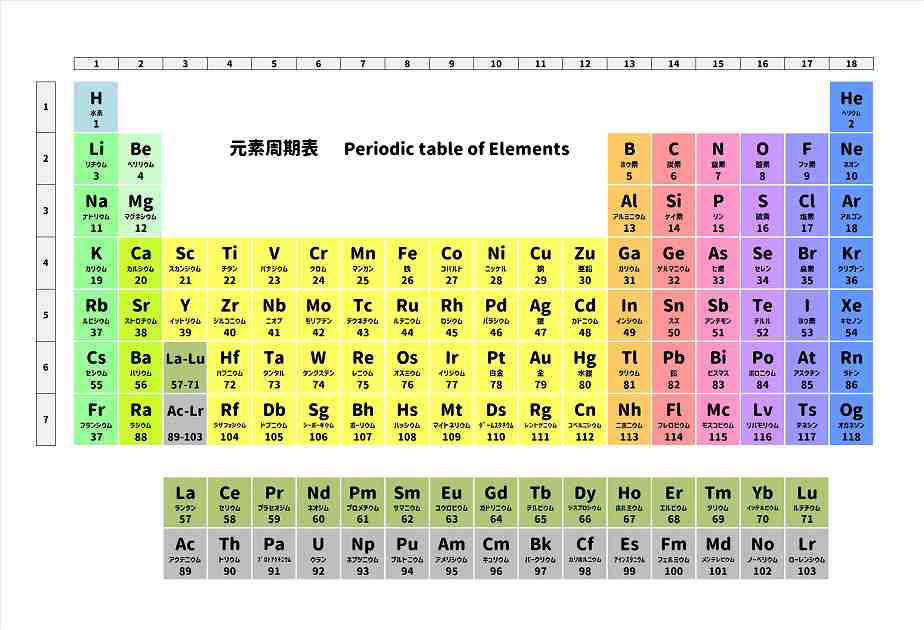

さて、物理学の巨匠・アインシュタイン博士には、こんなエピソードがあるそうです。

アインシュタイン博士は、実は元素記号を覚えていなかった、とのこと。

そのことを問われると、こう答えたそうです。

「だって元素表をみたらわかることでしょ」

そこはあんたが言うところじゃないでしょ!

複雑かつ創造的な領域に頭を使い続けている人にとっては、見たらわかることをいちいち覚える気にもならなかったのでしょうね。

でもだからこそ、特殊相対性理論など、人類史に輝く大きな成果を残されたのかもしれません。

さて次回は、ぼくが大学受験の浪人時代、どのようなリズムで復習を行ってきたかを書きたいと思います。

このリズムを確立できたことで、学力が高い水準に上がって定着し(総合偏差値70~75)、京大合格の決定打となりました。

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました!

関連記事

そもそも論として、一言に「勉強」といっても、学生時代と社会人では必要となる勉強内容、もっといえば勉強の質が変わります。

質が変わればおのずと勉強方法も変わります。

では学生時代と社会人では、いったい何が違うのでしょうか。

求められる勉強の質の違いを根本的な違いは、この記事をみればわかります!

勉強についていけなくなった時、必ず効く最大の特効薬について書いています。

成績優秀者がごく自然に活用している生理作用です。

一度読んでいただいて、損はありません。

「世の中、学歴がすべてじゃない!」と思っていても、つい学歴を気にしてしまうあなた。

その「もやっ」とした気持ちは、どこからくるのでしょう?

たしかに大学は偏差値で並んだ序列です。そうみれば優越感やコンプレックスを生む源泉でもあります。

しかしそこにおさまらない「何か」がある。そこにこそ学歴の限界があるのです。

今後、次の記事を予定しています。お楽しみに。

・京大合格を決めた復習のリズム(浪人時代)