「思い出せない」「覚えたはずなのに出てこない」

こんにちは。花丸たすく(@hanamarutask)です。

学生時代、テスト勉強で問題を解いて、翌日、見直してみると「思い出せない」、「覚えたはずなのに出てこない」なんてこと、経験したことはありませんか?

ぼくはよくありました。

というより40歳を過ぎた今、年々、もの忘れに拍車がかかり、昨日食べた飯とか、全然思い出せないですもんね・・・。

むしろ「忘れ方がうまくなった」気がしますね。(ドヤ!)

高校時代のことですが、せっかく勉強したのに思い出せなくなると、そのたびに「オレ、もうちょっと頭よかったらなぁ」と思っていました。

英単語に世界史、地理、生物、みんなそう。

実際、記憶力がずば抜けると、ある程度の試験までは、ほぼ苦労しませんからね。

「忘れないようにすること」より、もっと大事なこと

でも大事なことに気づいたんです。

それは「忘れてもいいんだ!」ということです。

人間はもともと、忘れる動物なんです!

そう思うようになったきっかけが「エビングハウスの忘却曲線」です。

有名なものなので、知っている人は多いかもしれません。詳しくは、本稿の最後で説明します。

ぼくはこれを知った時、「やっぱりそうだ!」と、すごく納得しました。

忘れることを気にする必要はまったくなかったのです。

もっと大事なのは、

効果的なタイミングで復習を欠かさないこと

だと気づきました。

そこから僕の勉強法が定まり、生活習慣まで変わりました。

一度覚えたことは、1か月たつとほぼ忘れる

忘却曲線によれば、せっかく一度覚えても、その後何もせず1カ月たつと、もう一度覚え直すには、1回目にかかった時間の8割くらい必要なんです。

あれ? それって、1からやったときと、あまり変わらないということ?

そう。つまり、ほとんど忘れている、ということです。

個人的な経験則からも、そんな感じで忘れて、それを取り戻すのにだいたいそれぐらい労力がかかるかな、と思いますね。

「人間は忘れる動物」。「オレ、勉強できねーわ」って勘違いしない!

なぜ成績が伸びないか(よく陥るパターン)

たとえば中学・高校時代でいえば、

4月に授業で習ったことをそのまま復習もせずほっとくと、5月の中間テストのときにほぼ忘れています。

それで、テスト期間に1か月分覚え直すハメになり、それが間に合わなくて、点が取れない、という流れになりますよね。

そして6月に入り、新たに習ったことを復習せず、すっかり忘れたころに7月の期末テスト期間に入ります。

それで、まるまる覚え直しとなり、期末は実技科目も加わり、

いっそう量が多くなって覚えきれず、テストの場でも思い出せず、結局、成績が伸びないで終わっちゃいます。

そして夏休みもこれまで通り、部活が忙しいだ、何だかんだで同じリズムが続きます。

2学期、3学期も同じ流れで、

気がつけば知識が穴ぼこだらけで、新しく学ぶことが全部むつかしく感じるようになって、

「オレ、勉強できねーわ」となるんですね。

ほかでもない、ぼくがそうでした

「忘れる」=「勉強できない」ではない

だから「よく忘れる」からといって、 「オレ、勉強できねーわ」 って思う必要はまったくないんです、本当は。

「忘れる」=「勉強ができない」

ではないんです。

もっといえば、

「忘れる」=「人間とはそういうもの」

なのです。

そのことに気づき、その対策をとって学習を進めていくことが大切になります。

それが「効率的で身につく勉強」となります。

学生であればテスト、社会人であれば資格試験や昇格試験、あるいは担当業務に適応するために、「学び」は続きます。

そこでの勉強の効率、自分の「知識の定着率」を上げる重要なポイントは、

復習の「タイミング」と「回数」

これにつきます。

はっきり言えば、

「勉強ができない」というのは、

「復習のタイミングがうまくいってない」ということなのです。

「正確に覚えられなかったこと」「理解が追いついていないこと」、これらが使い物にならず、本当に腐り出すのは、丁寧な復習を忘れた時に起こるのです。

「新しいことを覚える」のと、「一度覚えて忘れた内容を取り戻すこと」は、同じぐらい重要です。

当たり前のようでいて、本当に分かっている人は、わりと少ないです。

次回はこの点を深堀りしたいと思います。

本日は最後までご覧いただき、ありがとうございました。

【補足】「エビングハウスの忘却曲線」ってなに?

補足の解説

「エビングハウスの忘却曲線ってなに?」と思われた方に、簡単に補足します。

(※ちょっとムズいと思ったら、読み飛ばしてくださいね)

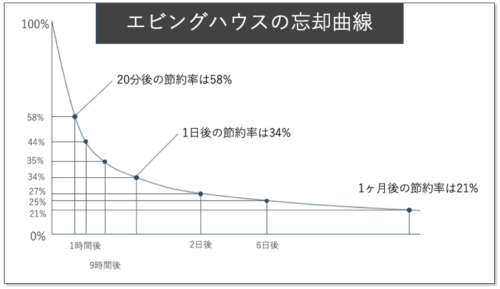

忘却曲線は、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが実証結果から示した曲線です。

「忘却曲線」となっているので、「時間がたつと、どのくらい忘れるか」を表していると思いがちですが、そうではありません。

「忘却曲線」はあくまで、「1度目覚えるのにかかった時間と比べて、ある程度時間がたった後、2度目を覚え直すと、かかる時間はどのくらい減るか」を表したものです。

なんかややこしいですね。

忘却曲線が示すところの結論は、こんな感じです。

Theory Work 忘却曲線は、ヨコ軸が「経過時間」、タテ軸は「節約率」となっています。

節約率とは

さっそく「節約率ってなに?」という感じですが、ざっくりいうと、「1回目覚えるのにかかった時間に対して、2回目覚え直すのにかかった時間は、何パーセント減ったか」を表したものです。

式にすると

「節約率」=「減った時間(1回目にかかった時間-2回目にかかった時間)」÷「1回目にかかった勉強時間」✕100

となります。(文字で見ると、すごくわかりにくい・・・)

節約率からわかること

たとえば1回目に英単語帳1ページを暗記するのに1時間かかったとします。

翌日、見直してみると「あれ、この単語の意味なんだったっけ?」と、忘れてた単語が出てきますよね。

それをもう一度、覚え直し、再び、1ページ全部覚た状態になるのに39分かかったとします。

39分かかったということは、1回目にかかった時間は1時間(=60分)だったので、それと比べたら、21分減っていますよね。

なので「節約率」は、「21(分)÷60(分)」✕ 100 = 34% となります。

1回目と比べて、2回目にかかった時間は34%減ったよ、ということですね。

節約率を一覧にしてみた

そんな感じで「節約率」をみていくと、こんなデータになるそうです。

- 20分後 節約率:58%

- 1時間後 節約率:44%

- 9時間後 節約率:35%

- 1日後 節約率:34%

- 2日後 節約率:27%

- 6日後 節約率:25%

- 1週間後 節約率:23%

- 1ヶ月後 節約率:21%

たった20分で、けっこう忘れるんです。

20分後の節約率は58%です。逆にいえば残りの42%は「節約できない時間」です。

よって、記憶状態を戻すのに、1回目の4割ぐらいは時間がかかることになります。

勉強直後の20分で「半分近く」はすぐ忘れてしまう、そういうものなのですね。

まとめ

1日たつと、覚え直すのに1回目の6割強の時間がかかります。

そして1週間後あたりからは、大部分を忘れた後、残りの部分について、ゆるやかに忘れていく感じになります。

いずれにせよ「人って、どんだけ忘れるんだ」と思わずにはいられない衝撃の事実ですね(ま、100年前には、わかっていた事実ですけどね)。

「自分だけが忘れやすい」のではなく、「人類みんな」そうなのです。

忘却曲線をさらに詳しく知りたい方は、下図の引用元の記事がわかりやすかったので、参考にしてみてくださいね。

Theory Work

/https://theory.work/terms-forgetting-curve/

関連記事

忘却曲線を生かした”記憶量を増やせる勉強法”を紹介します。

これはぼくが、一度落ちた京大に翌年、合格できた必勝法の一つです。

学習の定着率は、復習の「タイミング」と「回数」で決まります。

知識の定着率を劇的に上げるタイミングとはいつか。実体験をもとに紹介します。

リンク:(執筆中)

今後、以下の記事も掲載します。お楽しみに。

・記憶力に頼る人の落とし穴

・記憶重視の勉強法と具体例

・理解重視の勉強法と具体例